中の人インタビュー:生活を豊かにするのがデザイナーの使命。

『HAREM』の始まりは2004年、インテリアデザインを主な事業とする『株式会社 NORTH LAND DESIGNS.』のインテリアブランドとして誕生し、2008年に今のローソファ専門ブランド/ショップになりました。

ローソファの企画・デザイン・販売を中心に行い、商品の製作は国内の家具工場に委託しています。

とまぁ、こんな沿革だけでは会社の “人となり” は分からない。

「HAREMってこんな集団!」を知っていただくべく、それぞれにインタビューして周ります。

HAREM、20年間の歴史(てんやわんや)について、詳しくはこちらから!

HAREMの中の人インタビュー第4回は、弊社『NORTH LAND DESIGNS.』の代表取締役であり、ブランド『HAREM』の立ち上げ人であり、プロダクトデザイナー/ブランドプロデューサーの伊藤浩平氏が登場です!

写真中央の白髪ダンディーが伊藤社長です。

伊藤 浩平 profile

プロダクトデザイナー、ブランドプロデューサー。

1980年、大阪芸術大学デザイン学科インテリアデザイン専科卒業後、マルイチセーリングに入社。

営業から商品開発、販促までの経験を積み、独立して1991年にNORTH LAND DESIGN.を設立する。

これまで多くのプロダクトデザイン、ブランドプロデュースを手掛け、デザインしたプロダクトが世界最大級のインテリア見本市・ミラノサローネにて二度出展される。

こんな感じで『HAREM』以外にも多くの他社製品の企画・デザインをしているので、いつもどこかを飛び回っています。

なのでこの機にじっくり、あれこれ、根掘り葉掘り聞いて、『HAREM』の根っこにあるものを探ってみます。なお、インタビュー中はいつもの「伊藤社長」呼びで失礼します!

1976年:芸大に入り、インテリアデザインの道へ。

ー 早速ですが40年以上記憶を遡っていただきます。デザイナーを志したきっかけは?

子供の頃から絵は得意やったけど、本気で美術系の進路を考えたのは横尾忠則が手がけたサンタナ※のジャケットがきっかけ。

「日本人がサンタナのジャケットを作るなんて!」ってすごい刺激されて、ここを志せばいつかそういう未来があるかもと思って。

※1966年から活動するアメリカのラテンロックバンド。レジェンド。

ー あら、最初はインテリアデザインではなくグラフィックデザイン志望だったんですね。

そう。でも芸大で出会った友達3人が「これからの時代はインテリアデザインや」って言い出して「え、そうなんですか?」って(笑)

ー 当時、インテリアデザイン業界って盛り上がってたんですか?

1970年に大阪万博があって、物がどんどん建ち始めて、そこにはインテリアも付いてくる。バブル直前の建築とインテリアがすごい伸びた時代やった。

一方で、俺はレタリング※の授業が苦手で。枠の中に文字をカチッと収めるのが下手くそで、「グラフィックデザインに進んだらずっとこれやるんか…」って思ったら、空間の方が面白そうやなって。

※文字をデザインし、美しく手書きする技術。

と思ってインテリアデザイン専攻になったらなったで、今度は図面でもっとカチッとせなあかんくなった(笑)だからパース※を描く方に力を入れて。パースは絵やから。

※デザインイメージを視覚化したもの。

そうこうして大学でインテリアデザインを学んでいく中で、マルイチセーリング(以下、マルイチ)※主催のソファコンテンストで入賞して。

※福井県にある1950年創業の家具メーカー。この後たくさん登場します。

ー っていうのが、何年生ですか?

3年生です。

ー ぼちぼち就職ですね!

そうそう。しばらくしてマルイチで入賞したことは忘れてて、ある日友達と学食でカレー食べながら「そろそろ就活やばいな…」って話してたら、アメフト部のOBが近づいて来て「お前ら就職決まってないやろ。うちの会社おもろいぞ」って誘われて、入社したのがまたマルイチやった。

1980年:ソファメーカーに入社。我武者羅な企画・開発の日々。

入社してプロダクトデザイナーになるまで。

ー マルイチさんとは今も『HAREM』のソファの製作を委託したり、ソファを共同開発したり、先日も工場見学でおじゃまして、ずっと濃い関係が続いてますよね。

ー 採用はデザイナーとして?

うん。でも最初は営業からで、これがほんまに向いてなくて!

2年半ぐらいで胃に穴が空いて、これはあかんと思って、毎晩のように新作ソファのスケッチを描いては当時の開発部長にFAXを送り付けて、こいつこのままやと辞めよるな…と思ったんか、もう開発行けって。

ー それは…鬼気迫る猛アピールですね。ソファの企画・開発に携わってからはどんな日々でした?

開発部長の脳内にはコピー機があって、明け方にそこからどんどんアイディアが出てくるらしい(笑)

それを俺が電話で聞いて「こんなんですか?」ってスケッチに描いて、FAXでやりとりしてた。

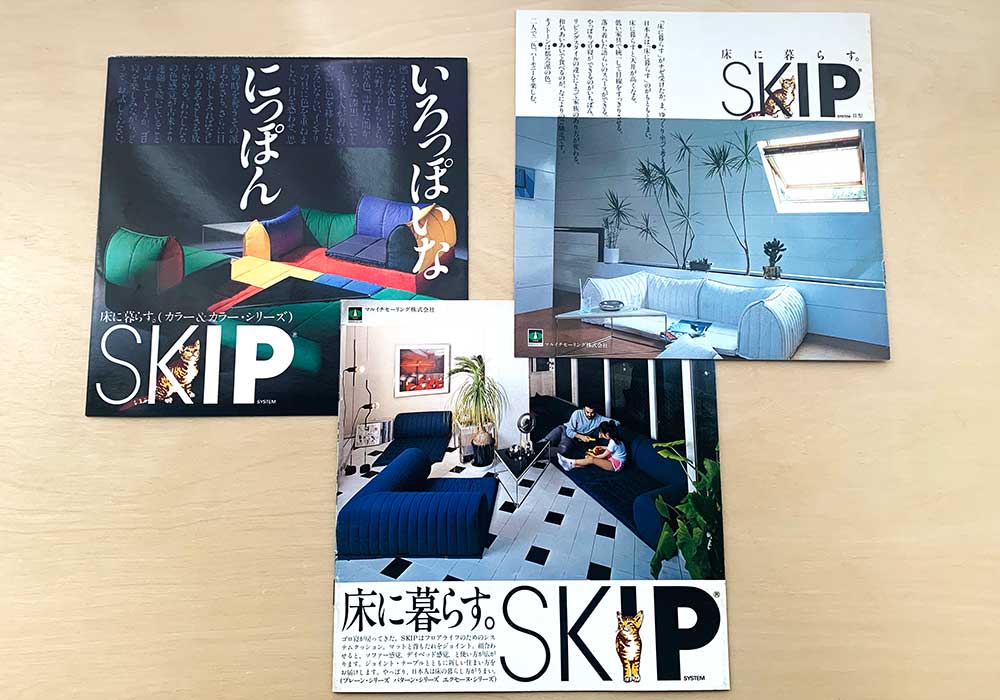

そんな二人三脚で出来たのが、「ボートマン」。

これはあんまり売れへんかったけど、ちょっとデザイン変えればこたつを囲めるんちゃう?ってなって、生まれたのが「スキップゼロ」。

で、それを『室内※』編集部の岡田さんって人が大絶賛してくれた。

※1955年創刊のインテリア専門誌。2006年に休刊。

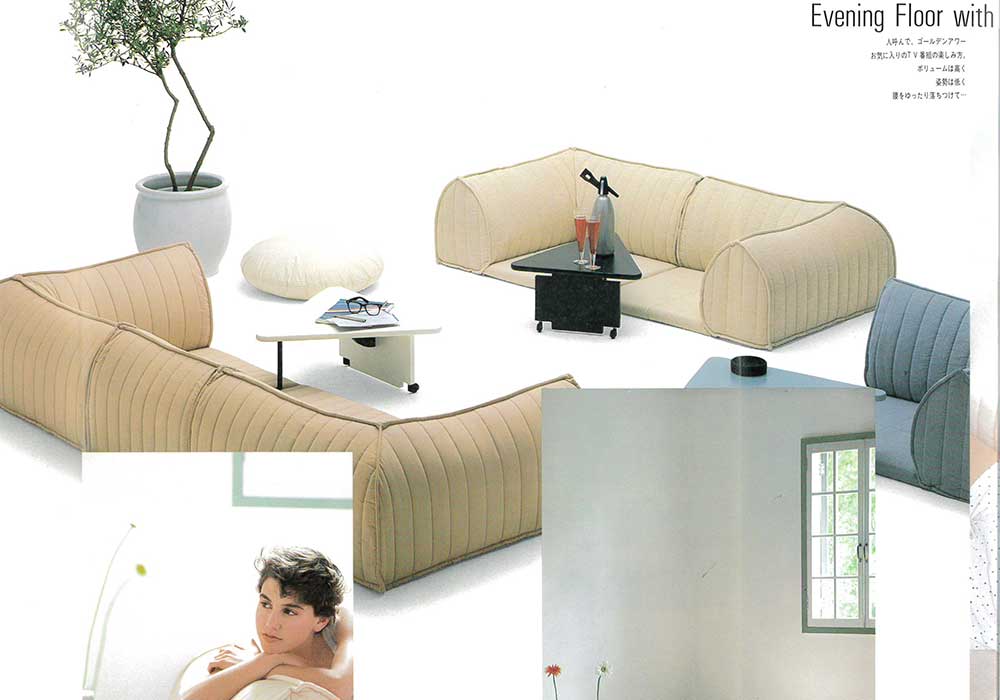

これからの時代はカジュアル?変わり始めたインテリア業界。

ー スキップソファって今でも珍しがられるデザインですよね。当時はどんな受け入れられ方をしてたんですか?

家具屋からしたら「これをソファって言ってること自体おかしい」って感じで、全然採用されへんかったよ。

でも岡田さんは「絶対いける」って『室内』で取り上げてくれて。そこから家具屋でも展示されるようになってきたかな。

ー『室内』に載った影響は大きかったんですね。

その後も岡田さんはマルイチを気にかけてくれてて、社員教育のために月に一度、東京から福井まで来て講義しに来てくれてた。

ー 講義の内容はどんなでした?

1回目のテーマは『カジュアルとは何か』。

これからはカジュアルの時代に入るから、自宅でもカジュアルに過ごすのが普通になる。そのためのソファが絶対必要になってくるっていう。

ー 今の感覚だと「ソファでカジュアルに過ごす」は普通なんですけど、当時は違ったんですか?

当時のソファは今より背が高くて幅も大きくて、リビングではなく客間に置くものやったから。

ー なるほど!その頃はまだ今みたいな「ソファ=リビングに置いて家族が集まる場所」って考え方が浸透してなかったんですね。

ー 先ほどの万博~バブル期の盛り上がりの話といい、70〜80年代はインテリア業界が変わり始めた潮目だったんですかね?

ちょうどそう。日本にArflex※が入ってきたのもその頃やった。

※Arflexはイタリアの家具メーカー。ここでは1969年に設立した「Arflex Japan」のこと。

1960年代に日本にカジュアル文化を広めた「VAN JACKET」ってアパレル企業があるんやけど、その中に「Arflex Japan」が出来て、それを皮切りにカジュアルなデザインのソファが日本のお店に並ぶようになってきた。

お店も昔ながらの家具屋だけじゃなくて、カジュアルでおしゃれなインテリアショップが増えてきたのもこの頃やったね。

ー アパレルのカジュアル化が広まっていく延長線上に、インテリアのカジュアル化があったんですね。意外!

そうそう。カジュアルの先駆けみたいな形でArflexがあって、実物見たらまたかっこよくて。それを見てソファがブランドになり得ることに気付いた訳よ。

スキップソファから生まれたブランド『床に暮らす。』

ー スキップソファもブランド化して、たくさんシリーズが出ましたよね。

「スキップゼロ」コンパクト版の「スキップ1」が出た時に岡田さんが広告代理店のマドラコミュニケーションズを紹介してくれて、インテリア誌『SAISON de non-no』に見開き広告を出すことになって。

それにあたってコピーライターと何回もやりとりして、ギリギリになって出来たコピーが『床に暮らす』。

これを見た瞬間、脳天突き抜けるような感覚やった。マルイチがやってきたことがこの一言に集約されてるし、この一言がそのままブランドになる。「こ、これですわ~!」って。

ー そうやって生まれたソファブランド『床に暮らす』シリーズ。世間の反応はどうでしたか?

もうめっちゃ売れた。あの頃、マルイチの工場ではスキップソファしか作ってなかったぐらい売れた。

下積み時代に出会った、2人の心の師匠。

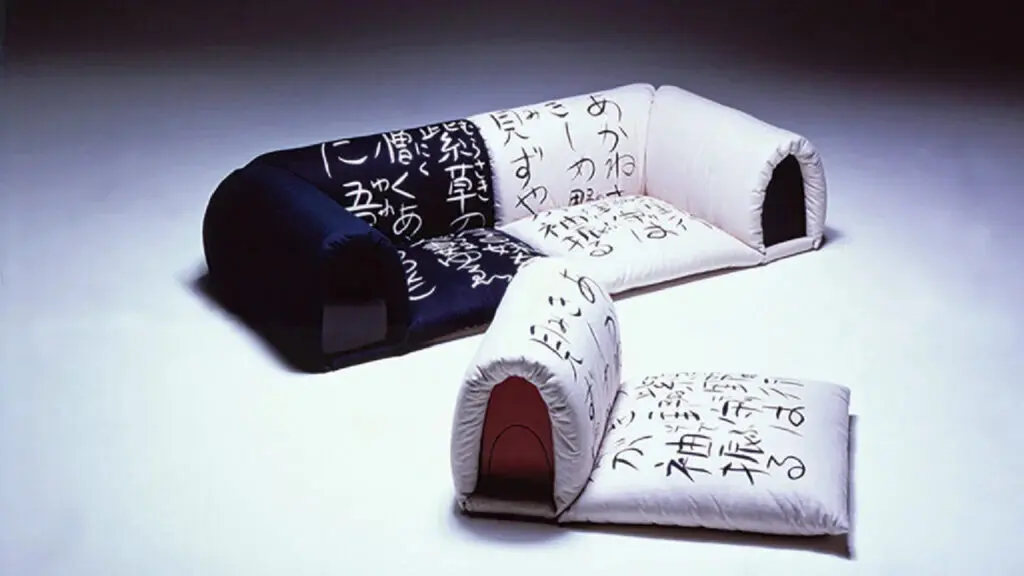

その時お世話になった広告代理店のマドラさんとはその後も交流が続いてて、向こうから「俺たちにも何か作らせてくれ」って提案してきたのが『ジパング』プロジェクトやった。

ー 日本の伝統工芸とインテリアを掛け合わせるプロジェクトですよね。具体的にはどんなことをしたんですか?

江戸時代の伝統織物を復活させて椅子張り用に織り直してもらったり、漆塗りのキャビネットを作ったり、他にも和紙や焼き物の工房を色々と回って、自分で交渉して。

その経験があったから独立する気になれたし、マルイチではすごい色々なことを勉強させてもらったよ。

ー 『ジパング』プロジェクトと言えば、文字が書いてあるソファがありますよね。あのイメージが結構強いです。

あの文字は、広告代理店のマドラの広重さんって人がさらさらっと書いてん。なんか知らんけどいつも筆持ってはって(笑)

広重さんは、しなやかで、軽やかで、こだわり無さそうでめっちゃこだわってて、すごくかっこ良かった。俺の心の師匠。

ー マルイチセーリング在籍時代に、ソファやインテリアの開発以外にも様々な経験を積めたり、心の師匠にも出会えたんですね。

もう一人師匠がおんねん。

この間マルイチの工場見学に行った時、ショールームにカーボンの椅子あったの覚えてる?

福井県出身のプロダクトデザイナーの川崎和男さんがデザインした椅子なんやけど、「俺にソファを作らせろ」ってマルイチに乗り込んで来たらしくて(笑)

川崎さんのお手伝いも担当してたから、俺は川崎さんの弟子でもある。

川崎さんは夜型やから、俺は日中マルイチで仕事して、家帰って飯食って、川崎さんの事務所行って、朝方まで図面書いて、帰ってちょっと寝て、また会社行ってた。元気やったな…。

ー ハードですね…その方からはどういうことを学びました?

『デザイナーはわがままでないとあかん』ってこと。

ー 確かに!今の話だけでも川崎さんのわがままイズムを感じます。

とはいえデザイン事務所で働いたことは無いから、運営については独立してからずっと手探り状態やったけど。

1991年:独立し、デザイン事務所を設立。

ー 福井から実家がある大阪の堺に戻って、独立してデザイン事務所を立ち上げて。社名の「NORTH LAND DESIGNS」の由来は?…今、うふって顔しましたね(笑)

そのまま、ノース、ランド。北陸。やっぱ福井で育てられたって意識があるし。

ってのと当時アウトドアにはまってて、アウトドアブランドの「THE NORTH FACE」と「SIERRA DESIGNS」をくっつけたらええんちゃうって(笑)

ー ダジャレとノリか~(笑)

プロデューサー/デザイナーとして、繋がっていく縁と縁。

ー 独立してからの日々はどうでしたか?

福井から大阪に戻って来てからは、大学時代の友人の伝手で千趣会※と繋がって、何回か顔合わせて話してるうちにベルメゾンとの契約が決まった。

※カタログ通販の「ベルメゾン」を運営する会社。元々はこけしの販売会社だったらしい。びっくり。

ー ベルメゾンではどんな商品を作ったんですか?

それはそれはもう、いろんなものを。

ブランドも作ったし、北欧風のファブリックデザインもしたし、雑貨も作ったし、すっごい色々な経験を積ませてもらった。

その中で高級クラスの家具を作る企画が立ち上がって、一緒にミーティングしたのがアカセさん※。

※AKASE GROUP 株式会社。1961年創業の家具メーカー。

ー おっと、ここでアカセさん登場!今もHAREMがお世話になっている家具メーカーですね。

ベルメゾンの企画はボツったけど後日アカセさんから連絡が来て、打ち合わせして、「一緒にものづくりやっていきましょう!」って生まれたのが『MASTERWAL』。

カナタさん※とも、最初はベルメゾンがきっかけで知り合って。「飛び抜けて面白いことをやりましょう!」って言って作ったブランドが『SWICTH』。

※カナタ製作所。1927年創業の家具メーカー。

ー『MASTERWAL』も『SWICTH』も25年以上続くブランドですね。お話を聞いてると、伊藤社長は縁を大事にしてるというか、一回繋がると関係が長いですね。

ほんまにそう。ずっと繋がってる。独立してからは他にも色々な仕事をやって来たけど、今ある繋がりは千趣会(ベルメゾン)きっかけが多くて、本当にありがたいよね。

2004年:インテリアブランド/ショップ『HAREM』誕生

自社ブランドとショップを立ち上げる。

ー デザイン事務所として独立して、デザインやブランドプロデュースの仕事もあって順調な中、自社ブランド/ショップとして『HAREM』を立ち上げたのはなぜですか?

母が亡くなって、母が経営してた「あかしや食堂」をどうしようか。

を、考える一方で、自分のブランドを持つことも考えてて。それならショップも必要やと思ってた。

ー ブランドを持つなら、ショップとセットだったんですね。

自分で作ったブランドの物を自分のショップで売れないなら、それはブランドにならへんから。

自分で一貫してやることで、得意先や契約先に「ブランドってこうやって作るんですよ」って見せることもできる。自分で実践してノウハウを得ていく場所としても、実店舗は必要やと思ってた。

何より、インテリアやソファは体験してもらう場所が必要やしね。

続けるために変わっていった『HAREM』のコンセプト。

ー なるほど。では、そんな『HAREM』をどんなブランドにしようと思ってたんですか?

初めは『異文化交流』。

ー そういえば『HAREM』ってトルコ語だし、トルコと言えばシルクロードで、東西の文化の交差点ですね。

そう!そのイメージやねん。初めにお店に並んでたのはエキゾチックな雰囲気のアイテムが多かったし。

ー インテリアだけじゃなく、雑貨も置いて、カフェも併設してたんですよね。

そうそう。雑貨は売れたし、近所の人がカフェで利用してくれてたけど、家具はなかなか売れなかった。家具を売るのって難しいよねぇ。

で、売れるのは雑貨やから、雑貨を仕入れて、知らん間に在庫が膨れ上がって(笑)

ー ひえ~!

大輔※と「これはやばい」って話して、全部在庫処分して一旦ショップを閉めた。

※岸宗大輔。現在は『HAREM』の経営者で当時はショップの店長。伊藤社長とは親子。

それからしばらくして、大輔が “社会を学ぶ” という名目の元色々な所行って色々なことやって、戻って来たら「これからはWEBの時代や!」「親父と言えばローソファやろ?」って言ってきて、俺は「ひえ~!」って(笑)

ー(笑)

まあでも、意識してなかったけど確かにそうかと。

「後発はニッチを狙うしかない」って言われて、確かにローソファの専門店なんて聞いたことない。じゃあやろうって。

その後、『HAREM』はどうなった?

この先から今に至るまでの変遷については、現在の経営者・岸宗大輔のインタビューで語られています。経営って大変!

中の人インタビュー:岸宗大輔

ブランドプロデューサー:きっかけを作っていく役目。

ー 経営に岸宗さんが入り、今の『HAREM』はプロダクトデザイン以外ほとんど伊藤社長の手から離れてると思います。

今、『HAREM』との関係はどんな感じですか?

子供が育っていくのを見守ってる感覚。

『HAREM』に限らず、俺はずっと “産む人” で、育てるのは誰かがやってくれるねん。

『MASTERWAL』も『SWICTH』もみんなそう。色々なところできっかけを作っていく、そういう役目なんやと思う。

まぁ、『HAREM』は代表取締役でお金が絡むからそこは違うけど(笑)

ー それは結構大きな違いですね(笑)

でもやっぱり大輔を信頼してるし、スタッフのみんなのことも信頼してるし、俺が口出す必要は何も無いと思って見守ってるよ。

ー お話を聞いていると、伊藤社長の周りには「何か新しい面白いことしたい!」って人が集まって来るんですね。

そういえばそんな感じで誘われて、今年から「大阪文化服装学院」の理事をやってる(笑)

ー そんな事になってるんですか(笑)ファッションの専門学校ですよね?

そう。理事長が知り合いで、ファッション業界外の新しい視点が入れば学校をもっと面白くできるんちゃうかって話してて。

ー 別の業界でもそんなことに…!伊藤社長からは人をワクワクさせるフェロモンが出ているのかもしれない。

プロダクトデザイナー:使命は「生活を豊かにすること」

ー 最後に。プロダクトデザイナーとして、これからやりたいことはありますか?

デザイナーになった当初は、さっきも言ったけど “カジュアル” を目指してた。

でも、カジュアルな暮らしってもう世の中に定着したし、プロダクトデザイナーとしてはそれを提案する時代はもう終わったなと思ってる。

ー では、次に提案するのは?

アートと家具が一緒になること。

10年前ぐらいにニューヨークで『BDDW』ってインテリアブランドのショップに行って、これや!と思った。

置いてあるものが、もうアートのオブジェ。空間にものすごいインパクトを与えるんやけど、ちゃんと家具としても機能してる。

俺もそこに行きたいなと思ってる時に、『GINZA松創』の仕事が舞い込んだ。

ー『GINZA松創』はどんなブランドで、どんなデザインを手掛けたんですか?

高級家具で有名な『松創』の自社ブランドで、そこに模型あるやろ?

ー これ…すごいですね!テーブル?

既にある物を作っても、もう面白くないなって。

松創さんは高級家具でスケールが大きいし、持ってる技術がすごい。俺も「これはさすがに出来ないでしょ?」ってデザインを出してみるんやけど、「出来ました」って返してくる。

ー さっき話してた、師匠・川崎和男さんから学んだ『わがままであれ』ですね。

そう。デザイナーってそこが大事で、相手におもねたらあかん。

その会社がちょっとでも上に行けるような提案をするのが一番大事やし、無理と思って出したデザインが実現されたら俺にとっても「そんな技術があるんや」って学びになるし。

ー 目を向ける方向が “カジュアル” から “アート” に変わって、新しい挑戦が出来そうですね。

でも、根本は変わってないよ。

「生活を豊かにする」のがプロダクトデザイナーの使命やし、毎日使って満足できる、快適な暮らしを実現するための物を作ることは変わらへん。

“カジュアル” なデザインで、リラックスした気分を作る。

“アート” を融合させたデザインで、特別な気持ちを作る。

“カジュアル” のもう一歩先の満足感として “アート” があるんちゃうかな。これからはそれを提案していきたいと思う。素敵な絵が家にあったら、心が安らいだりさ。

ー 部屋に入って目に入る度に「いい部屋だな」と思えたり。

とか、そういうこと。家具で出来るんちゃうかな。

編集後記

なんと、雑談や思い出話を挟みながら、このインタビューは2時間に及びました。

文字起こしも大変だったけど、記憶を掘り返される伊藤社長も大変だったでしょう…ありがとうございました!

“カジュアル” について、思うことがあったのでひとつ。

伊藤社長の言葉に「世の中にカジュアルな暮らしが定着した」とありましたが、伊藤社長の手がけて来たものは、ただの “カジュアル” ではなく、品質とデザイン性を兼ね揃えた “品のあるカジュアル” だと思ってます。

手に入れるだけなら手頃な “カジュアル” でいいけれど、生活に満足感や彩りを与えるのは、もう一段階上の “品のあるカジュアル” かな、と。

そんで、“品のあるカジュアル” が世の中に定着したかと言えば、まだ道半ばです。

“品のあるカジュアルなローソファ” に至っては、まだまだ道3分目です。全然まだまだ定着してないじゃん。

先人(伊藤社長)が切り拓いた道を、押し広げて、整備して、アクセスしやすくして、多くの人が当たり前に通れるようになる。

そうなって初めて「世の中に定着した」と言えるし、そこに向けて頑張るのが今の『HAREM』のミッションなのかな、と今回の取材を通じて感じました。

最後に、伊藤社長のデザイン、大好き!惚れてる!みんなに使ってほしい!

弊社最高齢にして一番のタフガイなので絶対私より健康体ですが、これからもお身体に気を付けて、かっこいいプロダクトを生み出し続けてくださいね。

(取材&文:水嶋 美和、撮影:森岡 祐加 / 2025年6月)

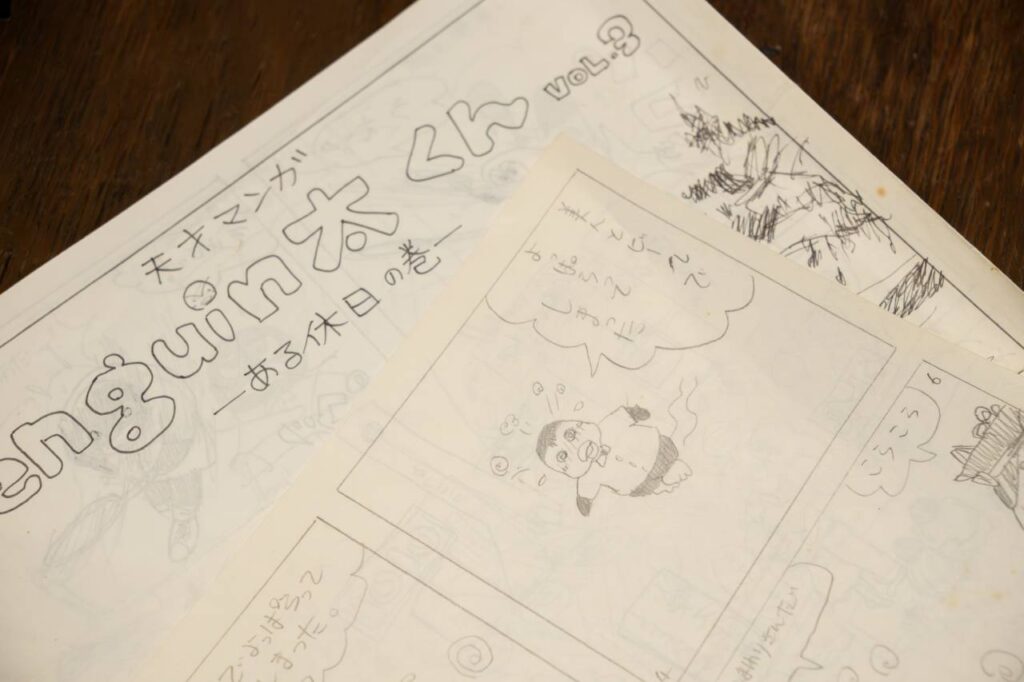

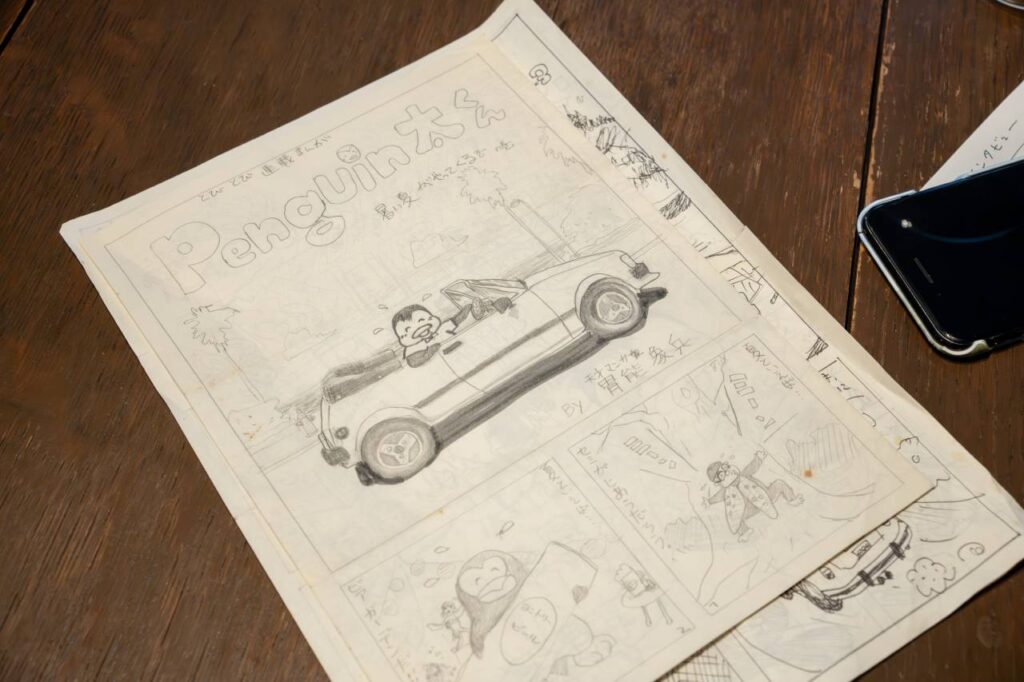

おまけ:伊藤社長がマルイチ時代、息抜きに描いていたという漫画。